호재, 그 달콤한 유혹

부동산 시장에서 "호재"라는 단어만큼 사람들을 설레게 하는 것도 드물다. 교통망 확충, 기업 이전, 각종 개발 계획 같은 호재들은 언제나 가격 상승의 명분으로 여겨져 왔다.

하지만 조금만 더 들여다보면, 이 호재라는 것도 결국 인구라는 본질적인 변수와 밀접하게 얽혀있다.

호재가 의미하는 바는 결국 인구가 늘고, 그에 따라 수요가 증가하여 가격이 오를 것이라는 단순한 경제 논리다. 그렇다면 한 지역의 호재는 필연적으로 그와 대체적이거나 환경이 유사했던 다른 지역에는 악재일 수밖에 없다. 수요는 유한하기 때문이다. 누군가 들어오면 누군가는 빠져나가야 한다. 즉, 부동산 시장은 기본적으로 제로섬 게임에 가깝다.

2021년, 착각이 만든 착시

그런데 2021년을 전후한 시기에는 이 단순한 원리가 시장에서 통하지 않았다. 여기저기서 호재가 외쳐졌고, 이상하리만치 전국 곳곳에서 집값이 일제히 올랐다.

사람들은 말 그대로 "다 오르니까 나도 사야 한다"는 심리에 휩싸였다. 그러나 냉정히 말하면, 이 시기의 호재들은 대부분 진짜 수요가 아니라 유동성과 기대감이 만들어낸 착시였다.

초저금리와 풍부한 유동성, 그리고 부동산 불안 심리가 결합된 전형적인 유동성 장세였다. 정부는 여러 규제를 쏟아냈지만 시장을 막기엔 역부족이었다. "오를 거야"라는 기대감 앞에서 어떤 규제도 무력했다.

변곡점 이후, 본질이 드러나다

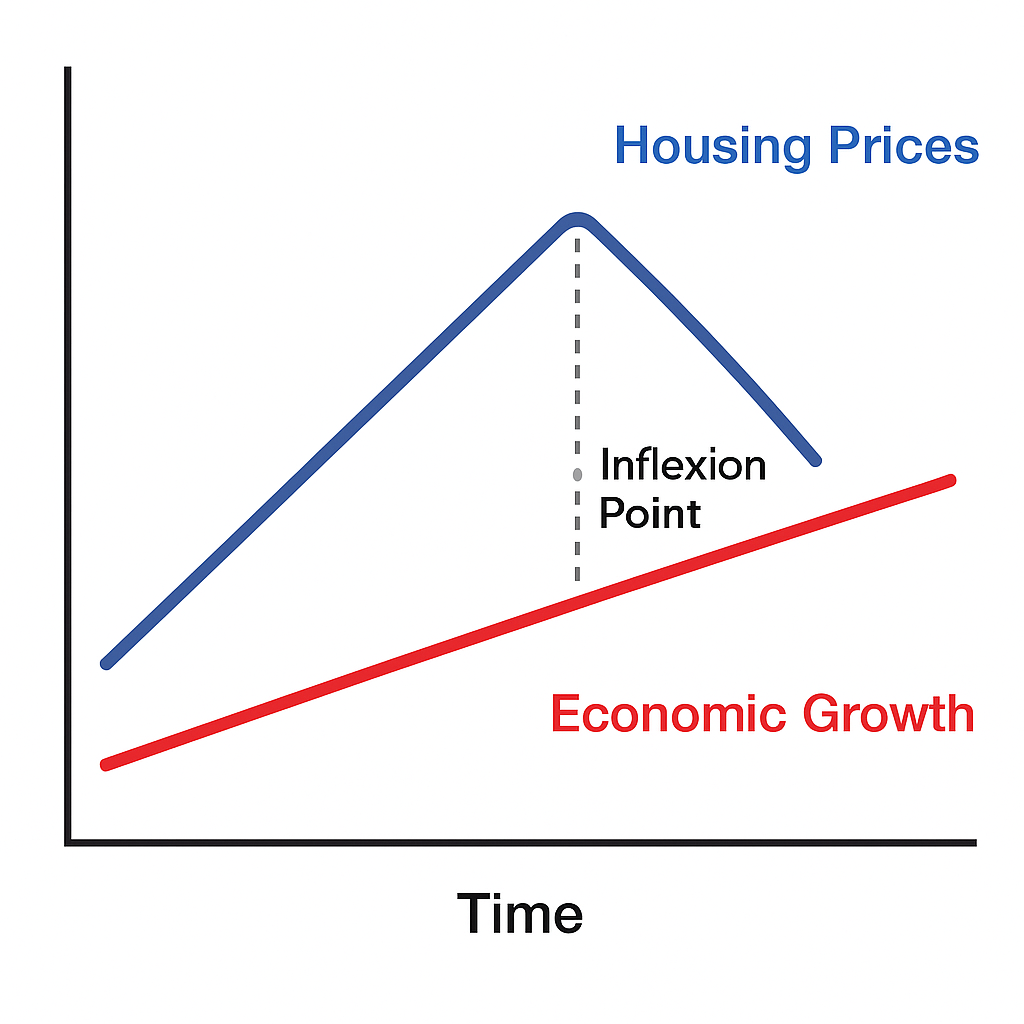

하지만 영원한 상승은 없다. 2023년 이후 대한민국은 뚜렷한 변곡점을 맞았다. 저출생과 고령화, 생산가능인구 감소가 가속화되며 본격적인 인구 절벽 시대로 접어든 것이다.

이제는 과거처럼 "어디든 오른다"는 말이 쉽게 통하지 않는다. 수요가 자연스럽게 늘어날 환경이 아니기 때문이다.

경제 성장과 가격 상승, 괴리가 남긴 후폭풍

여기에 더해 더욱 심각한 문제가 있다. 바로 경제 성장률과 부동산 가격의 괴리다.

지난 10여 년간 대한민국의 경제 성장률은 연평균 2~3% 수준에 머물렀다. 그러나 같은 기간 수도권 아파트 가격은 연평균 6~8%, 서울은 그 이상씩 가파르게 올랐다.

실물 경제가 뒷받침되지 않은 가격 상승은 필연적으로 더 큰 충격을 낳는다. 경제가 성장하지 않는다면 주택 구매 여력도 늘지 않기 때문이다.

버블은 커질수록 더 아프게 터진다

이미 지나친 가격 상승으로 시장은 과도한 부담을 안고 있다. 인구 감소와 수요 위축이 본격화되면 시장은 자연스럽게 조정을 받을 수밖에 없다.

버블은 커질수록 터질 때 더 크게 터진다. 지금 부동산 시장은 바로 그 원칙 앞에 서 있다.

앞으로는 오히려 "내린다"는 인식이 시장을 지배할 가능성이 더 크다. 과거에는 규제가 상승을 막지 못했듯, 이제는 각종 부양책이 하락을 막지 못할 수도 있다.

심리가 상승에서 하락으로 바뀐 지금, 정책보다 더 무서운 것은 바로 사람들의 인식 전환이다.

부메랑, 이제 돌아오다

2021년 여기저기서 외쳐졌던 호재들은 본질적이지 않은 착각 속에서 시장을 부풀린 결과물이었다. 그리고 그 부메랑은 이제 조용히, 그러나 확실하게 돌아오고 있다.